蓬莱金琅电声有限公司

金琅电声始创于1994年,专业从事Hi-End扬声器系统、铝带高音单元、气动高音单元及高品质中、低音喇叭单元的设计、研发与制造。中文商标为”金瑯”,英文商标为"AURUM CANTUS”。

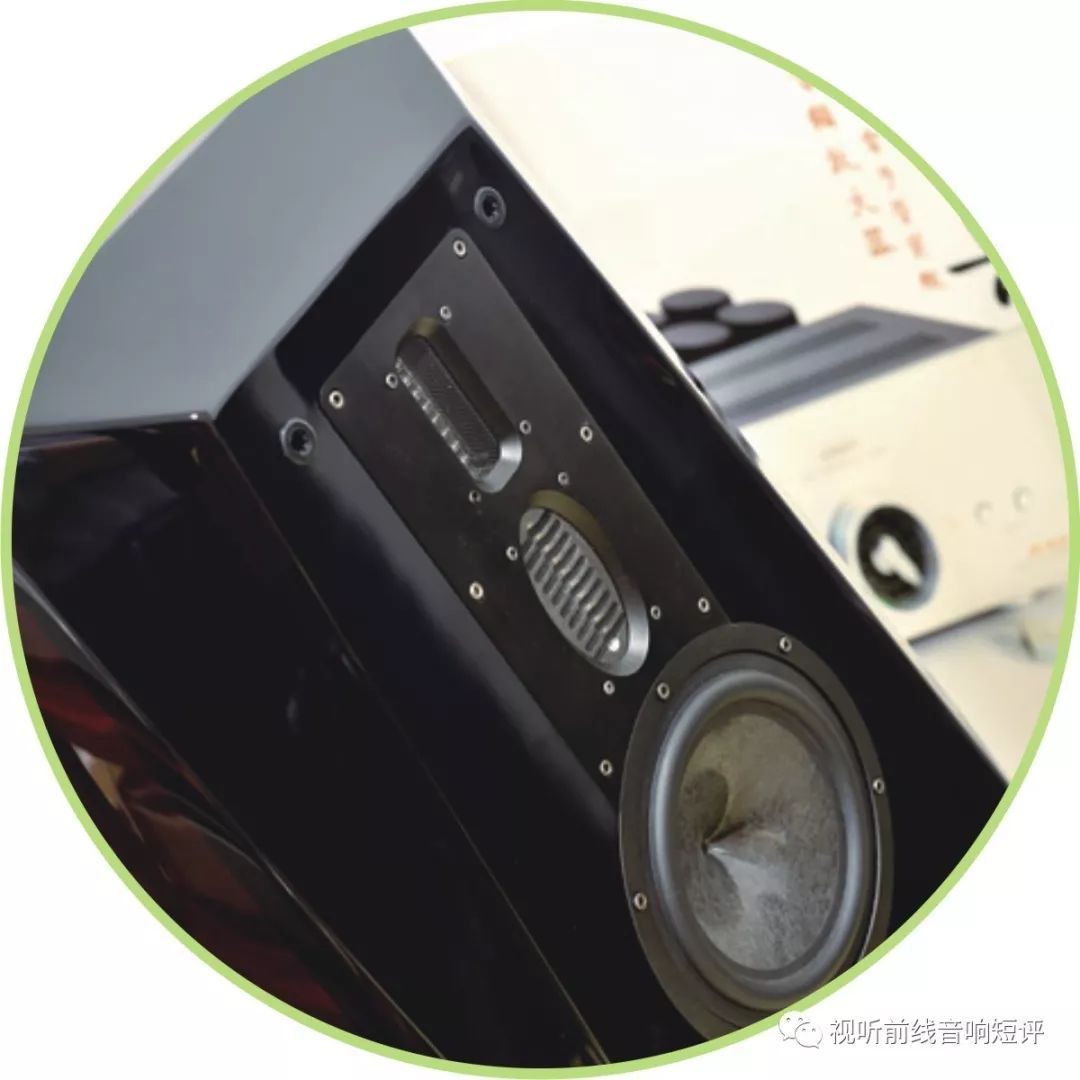

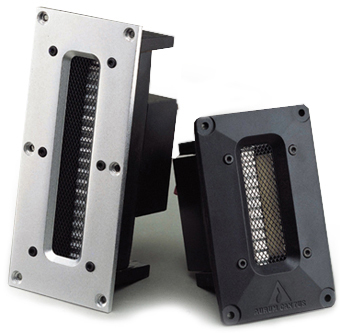

凭借雄厚的技术实力,金琅人坚持不懈,独立开发出一系列享誉海内外的Hi-End扬声器单元:金瑯G系列铝带高音单元、科技含量更高的ARP系列铝带高音单元、AST系列气动式高音单元、AC系列三明治结构振膜中、低音单元……高品质的产品为金琅铺平了进入国际高端音响市场的道路;金瑯、AURUM CANTUS数十款不同规格的扬声器系统也取得了国内和国际市场一致好评;与此同时,国际顶端品牌的OEM/ODM的订单也持续不断。

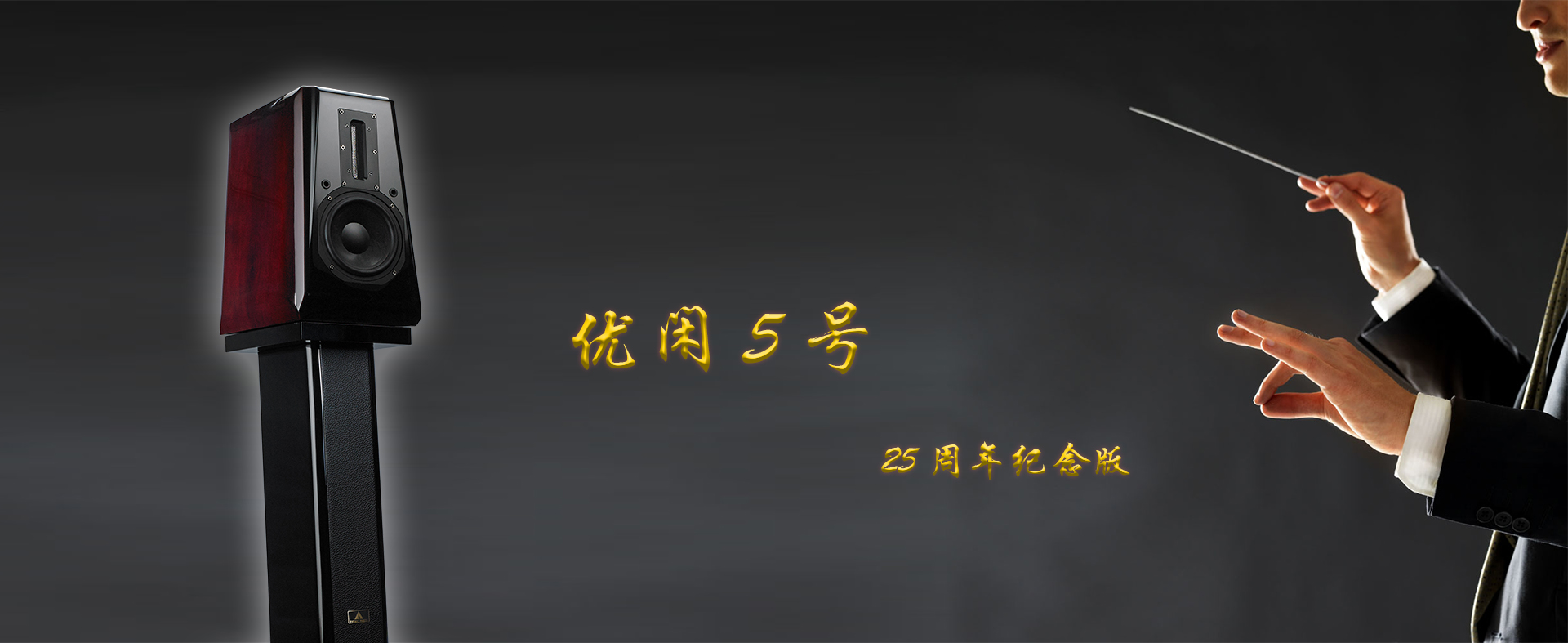

金琅电声走过的28年历程中,不忘初心,始终如一坚守高品质电声产品的自主开发,在经过复杂而缜密的振膜材料配比、结构设计、单元优化、声学调校后,二十五周年纪念款音箱优闲五号、乐神八号一经上市即广受赞誉,基于数字DSP电子分频的HiFi有源高保真音箱等新产品即将问世。

自主研发、高端智造是金琅电声秉承的发展理念,因为金琅坚信只要用心就能做得更好,只有不断创新才能永葆企业旺盛的生命力。

音乐是永恒的阳光!

蓬莱金琅电声有限公司

地址:山东省蓬莱市水城北关南弄

电话:0535-5643369

传真:0535-5610809

电邮:penglaijinlang@163.com

产品中心

PRODUCT CENTER

沟通中心

COMMUNICATION CENTER